|

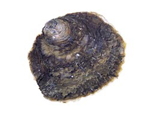

L'huitre

de

normandie :

Au cours des siècles, une longue histoire d'amour a rapproché

les gastronomes et l'huître de Normandie.

Au cours des siècles, une longue histoire d'amour a rapproché

les gastronomes et l'huître de Normandie.

Déjà, au XVlie siècle, elle était

réputée à la cour de Louis XIV. La Normandie

possède en effet une bien réelle tradition huîtrière

de qualité, issue de la pêche côtière,

puis des cultures marines. A l'origine, les huîtres normandes

provenaient de la pêche côtière sur des gisements

naturels, en eau semi-profonde, soit de la baie de Granville-Cancale,

au cœur du golfe normand-breton, soit de la baie de Seine,

l'ancien " golfe du Calvados ".

Il s'agissait de l'huître plate, dénommée

" pied de cheval ", draguée avec des " fers

" par des navires superbes et fortement voilés,

les " bisquines ", sur les " huîtrières

" dont les noms évoquent encore un grand patrimoine

maritime.

Il faut citer en particulier les bancs du Haguet, de la Foraine,

du Trou à Giron, de la Costaise dans la baie de Granville-Chausey,

et ceux de Saint-Vaast-la-Hougue, de Grandcamp, de Courseulles

et de Port-en-Bessin, en baie de Seine.

Outre cette pêche en mer organisée en caravanes,

il faut mentionner une " industrie " ostréicole

à terre avec des claires d'engraissement et des ateliers

d'exploitation, qui assurait déjà la renommée

de l'huître de Normandie. Il suffit de découvrir

les tableaux de J.-F. de Troy dont le "Déjeuner aux

huîtres" et ceux, plus récents, de Guillaume

Fouace, de Morel-Facio ou d'Oscar Guet, et de lire ou relire Roger

Vercel et Jean Le Bot.

Avec le temps, dans les années 1960, après

un rude hiver, les Normands sont passés à la culture

des huîtres, l'ostréiculture des grandes marées,

en raison d'un estran sans fin et de marnages hors du commun,

de l'ordre de 14 mètres.

Aujourd'hui, la Basse-Normandie, avec 40 000 tonnes d'huîtres

creuses, est devenue la première région conchylicole

française, avec quatre bassins de production sur la zone

de balancement des marées. Les huîtres d'élevage

de l'Ouest Cotentin-Chausey, de l'Est Cotentin - Saint-Vaast-la-Hougue,

de la baie des Veys-Grandcamp-Maisy et de la Côte de Nacre-Meuvaines-Asnelles

sont caractérisées par leur goût iodé,

unique et, dit-on, quelque peu aphrodisiaque, de plus en plus

apprécié par les amateurs éclairés.

Aujourd'hui, la Basse-Normandie, avec 40 000 tonnes d'huîtres

creuses, est devenue la première région conchylicole

française, avec quatre bassins de production sur la zone

de balancement des marées. Les huîtres d'élevage

de l'Ouest Cotentin-Chausey, de l'Est Cotentin - Saint-Vaast-la-Hougue,

de la baie des Veys-Grandcamp-Maisy et de la Côte de Nacre-Meuvaines-Asnelles

sont caractérisées par leur goût iodé,

unique et, dit-on, quelque peu aphrodisiaque, de plus en plus

apprécié par les amateurs éclairés.

Selon les bassins, ce goût caractéristique

de pleine mer et des grandes marées est plus ou moins prononcé

et il satisfait pleinement les grands gastronomes. Enfin, les

bases à terre et ateliers conchylicoles, nouveaux équipements,

tous aux normes sanitaires européennes, renforcent l'image

de qualité de l'huître de Normandie.

L'huître, merveille de nos réveillons, est

une nourriture plus qu'une autre magique : la nature a enfermé

dans une coquille nacrée cette délectable créature.

Celui qui l'ouvre redécouvre avec délices et, selon

l'idée que l'on s'en fait, avec sauvagerie ou avec raffinement

le plaisir délectable et quasi anthropophage de dévorer

la mer toute crue.

retour haut de page

La coquille saint jacques :

La coquille Saint-Jacques est

un coquillage mythique lié à la mer. La Naissance

d'Aphrodite, statuette en terre cuite de la Grèce antique,

comme la Naissance de Vénus de Botticelli célèbrent

sa beauté. Elle sert encore d'insigne aux pèlerins

des longs chemins retrouvés du Mont-Saint-Michel, les Montois,

et à ceux de Saint-Jacques-de- Compostelle, les Jacquets.

La coquille Saint-Jacques est

un coquillage mythique lié à la mer. La Naissance

d'Aphrodite, statuette en terre cuite de la Grèce antique,

comme la Naissance de Vénus de Botticelli célèbrent

sa beauté. Elle sert encore d'insigne aux pèlerins

des longs chemins retrouvés du Mont-Saint-Michel, les Montois,

et à ceux de Saint-Jacques-de- Compostelle, les Jacquets.

C'est aussi une des rares espèces côtières

donnant lieu à des pêches qui la situent dans les

dix premières places au niveau national, en tonnage et

en valeur avec la reconnaissance récente d'un Label Rouge.

La coquille de la Manche Est - baie de Seine représente,

à elle seule,près de la moitié de la production

nationale. La côte qui va de Barfleur à Antifer occupe,

tant du point de vue géographique que productif, une situation

particuliére.Elle met en effet à la portée

des grands comme des petits bateaux artisanaux un gisement naturel

relativement riche.

L'attrait que provoque ce coquillage d'exception a necessité

l'organisation d'une exploitation rationnelle des gisements de

la pêcherie en Manche associant depuis 25 ans les pêcheurs

et leurs organisations professionnelles, aux scientifiques, avec

l'Ifremer et l'université de Caen, dans un double objectif

de conservation et de qualité. Ainsi les coquilles Saint-Jacques

en Normandie sont-elles pêchées à 11 centimètres

de diamètre, taille minimale de capture, assurant une reproduction

suivie chaque année par des bateaux océanographiques

qui évaluent le stock sur le fond et par des biologistes

spécialistes des ressources halieutiques. La conservation

de la pêcherie s'obtient progressivement par les caractéristiques

des flottilles,Les mesures echniques attachées aux engins

de pêche, et enfin par l'attribution de licences de pêche

définissant les quotas et périodes de pêche

(250 kilos par marin et par jour).

Grâce à ces efforts constants, "' les

malheureux qui vivent loin de la mer pourront très longtemps

encore se rendre en pèlerinage chez nous pour fêter

la saison de la Saint-Jacques singulière et délectable

créature que l'on servait autrefois couchée dans

sa coquille et noyée de beurre cachée sous une croute

de chapelure dorée.

retour

haut de page

La moule :

Un récit publié à la fin du XVIème

siècle raconte qu'en 1235, un naufragé écossais,

Patrick Walton, vint s’échouer en baie d’Aiguillon

à une demi-lieue de port Esnande.

Un récit publié à la fin du XVIème

siècle raconte qu'en 1235, un naufragé écossais,

Patrick Walton, vint s’échouer en baie d’Aiguillon

à une demi-lieue de port Esnande.

Il fut recueilli par les habitants de la région et s’y

installa. Sans ressource, il décida de reprendre ses activités

habituelles, notamment la chasse aux oiseaux de mer. Des filets

étaient tendus sur le littoral entre des piquets de bois

enfoncés dans le sol. Le chasseur eut la surprise de constater

l’envahissement de ses poteaux par de nombreuses petites

moules dont il observa la rapide croissance.

Par la suite, il lui apparut plus profitable de capturer

des moules et de les engraisser plutôt que de chasser les

oiseaux. Il aurait de cette façon inventé les premiers

parcs à moules sur bouchots.

Longtemps, cette technique d'élevage sur bouchots ne s'est

pratiquée que sur la côte atlantique française,

région où le naissain se fixe naturellement sur

les pieux.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la population

vivaraise tenta la culture des moules selon différentes

méthodes (sur planches ou pierres), mais les résultats

n'étaient pas satisfaisants.

C'est en 1954, au Vivier sur mer, qu'est née la mytiliculture

en Baie du Mont-Saint-Michel. Cette nouvelle activité s'est

rapidement développée grâce à des conditions

de milieu tout à fait favorables

La mytiliculture sur bouchots est apparue sur la côte

est du Cotentin à partir de 1956. Mais c'est à partir

de 1963, sur la côte ouest, que cette culture va rapidement

se développer notamment dans les régions d’Agon

et de Pirou. En l'espace de 30 ans, la Normandie est devenue la

première région productrice de moules de bouchot

au monde.

retour

haut de page

|